أعادت السياسات الحمائية التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات الهندية، خلط الأوراق أمام صانعي القرار في نيودلهي؛ إذ بدا واضحًا أن الاعتماد المفرط على الشراكة مع الغرب لا يوفر الضمانات الكافية لمصالح الهند طويلة الأمد. كما جاءت هذه التطورات في وقت يتعرض فيه النظام الدولي لتغيرات متسارعة، ما دفع الهند إلى تبنّي مسار أكثر استقلالية في سياستها الخارجية، قائم على تنويع الشراكات والانفتاح على أطر متعددة، من بينها التعاون مع موسكو وبكين عبر منصات إقليمية مثل “شنغهاي للتعاون” و”بريكس”، إلى الحفاظ على قنوات التفاهم مع واشنطن وحلفائها ضمن تحالف “كواد” واستراتيجية المحيطين الهندي–الهادئ. بهذا المزج، تحاول نيودلهي أن توازن بين التحديات والفرص، وتُرسخ موقعها كفاعل محوري في عالم يتجه نحو التعددية القطبية. وفي هذا المقال، سنتناول انعكاسات التوتر التجاري الأمريكي–الهندي على خيارات نيودلهي الاستراتيجية، وكيف دفعتها هذه التطورات إلى تنويع شراكاتها بين موسكو وبكين، في إطار سعيها لترسيخ موقعها كقوة صاعدة في نظام دولي متعدد الأقطاب

العلاقات الهندية-الأمريكية.. شراكة مضطربة

دخلت العلاقات الأمريكية الهندية عام 2025 بزخم إيجابي، حيث حملت زيارة رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” إلى واشنطن في فبراير 2025 آمالًا واسعة في توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. فقد اتفق مودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رفع حجم التجارة الثنائية إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030()، في مشهد عكس رغبة مشتركة في بناء “شراكة كبرى” تُرسخ مكانة الهند في استراتيجية واشنطن لموازنة الصين في المحيطين الهندي والهادئ. غير أن هذا التفاؤل لم يدم طويلًا، إذ سرعان ما طغت الخلافات التجارية والسياسية على المشهد. وكان أبرزها ملف واردات الهند من النفط الروسي، الذي اعتبرته واشنطن تقويضًا للعقوبات الغربية على موسكو.

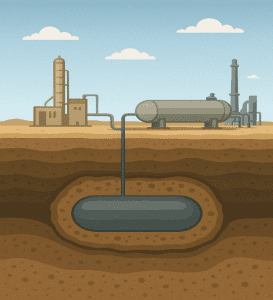

وفي ربيع 2025، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم حمائية على الصادرات الهندية بنسبة 25%، قبل أن ترفعها إلى 50% في أغسطس()، وهي نسبة تجاوزت حتى ما فُرض على الصين. وقد بررت واشنطن هذه الخطوة بأن نيودلهي تواصل شراء النفط الروسي بأسعار مخفضة، معتبرة أن عائداته تموّل “آلة الحرب الروسية”. في المقابل، رفضت الهند هذا المنطق واعتبرته انتقائيًا وانتقاميًا، خاصة وأن دولًا أخرى مثل الصين وتركيا تواصل شراء النفط الروسي دون أن تواجه نفس مستوى الضغط الأمريكي.

وقد انعكست هذه التطورات بقوة على الاقتصاد الهندي، إذ هددت صادراتها المقدرة بـ87 مليار دولار سنويًا إلى السوق الأمريكية، مع توقعات بانخفاض الشحنات بنسبة 40–50% في قطاعات استراتيجية مثل المنسوجات والمجوهرات والسيارات. كما تراجعت الروبية الهندية وارتفع التضخم، ما ضاعف الضغوط على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقلّص توقعات النمو بنحو 1%. وعلى الصعيد السياسي الداخلي، تحولت هذه التداعيات إلى أزمة حقيقية، حيث فقد حزب بهاراتيا جاناتا أغلبيته البرلمانية، وتعرض مودي لانتقادات المعارضة التي اتهمته بالعجز عن حماية المصالح الوطنية أمام السياسات الأمريكية.

وزاد المشهد تعقيدًا انفتاح واشنطن على باكستان. ففي يوليو2025، وقعت الولايات المتحدة اتفاقًا تجاريًا مع إسلام آباد يشمل خفض الرسوم الجمركية والتعاون في مجال النفط بمناطق حساسة مثل بلوشستان وكشمير الغربية، كما استقبل ترامب قائد الجيش الباكستاني في البيت الأبيض في يونيو لعقد مباحثات استراتيجية حول الأمن الإقليمي والتجارة والاقتصاد الرقمي. وقد أثارت هذه الخطوات قلق نيودلهي، التي رأت فيها عودة أمريكية إلى “سياسة المعادلة الثنائية”، بما يهدد استقرار جنوب آسيا ويضعف موقع الهند الإقليمي.

وامتدت تداعيات التوتر إلى الساحة الإقليمية، إذ ألقت بظلالها الثقيلة على مستقبل تحالف “كواد” الذي يضم الهند والولايات المتحدة واليابان وأستراليا. فبينما كان من المقرر أن يشارك ترامب في قمة “كواد” بالهند خلال النصف الثاني من العام الجاري، دفعت الأزمة التجارية البيت الأبيض إلى مراجعة خططه، ما أضعف الثقة في قدرة التحالف على مواجهة النفوذ الصيني. وهكذا وجدت نيودلهي نفسها أمام اختبار استراتيجي بالغ الحساسية، يتمثل في التوفيق بين الحفاظ على استقلالية قرارها الوطني وبين الانخراط في توازنات دولية معقدة ومتغيرة.

في المقابل، دفعت هذه الأزمة الهند إلى تكثيف انفتاحها على موسكو وبكين. فقد استمرت في استيراد النفط الروسي المخفض لتعزيز أمنها الطاقي وتخفيف الضغوط الداخلية، وأحيت قنوات التعاون عبر مجموعة “بريكس” ومنظمة شنغهاي للتعاون. وجاءت مشاركة مودي في قمة تيانجين في أغسطس، إلى جانب بوتين وشي جين بينغ، بمثابة رسالة مزدوجة، تتمثل في رفض الارتهان لواشنطن، وتأكيد قدرة الهند على المناورة في فضاء متعدد المحاور. ومع ذلك، ظل هذا الانفتاح أقرب إلى ورقة ضغط تفاوضية منه إلى تحالف استراتيجي كامل.

ورغم حدة التصعيد، لم تنهر العلاقة الهندية–الأمريكية بالكامل. فقد واصل البلدان التعاون العسكري، بما في ذلك تنفيذ المناورات مشتركة في ألاسكا خلال أغسطس 2025، كما استمرت الروابط الشعبية والمؤسسية العميقة، خاصة عبر الجالية الهندية الكبيرة في الولايات المتحدة. هذه الروابط مثلت شبكة أمان حالت دون انزلاق العلاقة إلى قطيعة شاملة.

ومع تزايد الضغوط، حاول كل من ترامب ومودي احتواء التوتر عبر رسائل إعلامية تهدف إلى تهدئة الأسواق والرأي العام. ففي 10 سبتمبر 2025، غرد ترامب معلنًا استمرار المفاوضات التجارية ومشيدًا بـ”صديقه العزيز مودي”، فيما رد الأخير مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين “طبيعية ومتجذرة” وأن الحوار سيستمر. لكن هذه الرسائل لم تُخْفِ حقيقة أن الثقة السياسية والاقتصادية تعرضت لانتكاسة حادة.

وفي تقديرنا تكشف هذه التغريدات، التي شددت على “الصداقة” و”الشراكة الطبيعية”، عن بُعد رمزي أكثر من كونه تحولًا عمليًا. فهي جاءت بالأساس لطمأنة الأسواق والرأي العام، والإيحاء بأن قنوات التفاوض ما زالت مفتوحة رغم ضغوط الرسوم الجمركية وتصاعد الخلافات السياسية. غير أنّ جوهر الأزمة لا يزال قائمًا؛ إذ تصر واشنطن على ربط أي تخفيف للقيود التجارية بموقف نيودلهي من النفط الروسي، فيما ترى الهند أنّ ذلك يمس استقلال قرارها الاستراتيجي، فضلًا عن استيائها من انفتاح واشنطن على باكستان.

هذه المعطيات تجعل من الصعب استعادة أجواء “الشراكة الكبرى” التي وُعِد بها مطلع عام 2025. وعليه، يمكن القول إنّ العلاقات الهندية–الأمريكية تعيش اليوم مرحلة “إدارة أزمة” لا “بناء شراكة”، حيث تُبقي المصالح الاستراتيجية المشتركة—خاصة في مواجهة الصين والتعاون العسكري—قائمة، لكنها تظل مرهونة بتسويات معقدة لم تتضح ملامحها بعد. وفي ظل هذا المشهد، تجد نيودلهي نفسها مطالبة بموازنة انخراطها الدولي بما يحافظ على استقلالية قرارها، فيما يتعين على واشنطن إعادة تقييم تعاملها مع الهند إذا أرادت الاحتفاظ بها كحليف استراتيجي في مواجهة صعود الصين وتحديات النظام الدولي المتغير.

التنسيق الهندي مع روسيا والصين

شكّلت الرسوم الحمائية الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب نقطة انعطاف في مسار السياسة الخارجية الهندية، إذ دفعت نيودلهي إلى البحث عن بدائل استراتيجية خارج المظلة الغربية. ومع تراجع الثقة في التزام واشنطن بمصالح شركائها، وجدت الهند في تنويع خياراتها الدولية ضرورةً لتعزيز استقلالها الاستراتيجي وتفادي الارتهان لأي قوة بعينها، خصوصًا في ظل ما تفرضه التحولات في النظام الدولي من ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة.

من هذا المنطلق، برزت موسكو كوجهة طبيعية للهند، وذلك انطلاقًا من الإرث التاريخي المتين بين البلدين والذي يقوم على التعاون في مجالات الطاقة والدفاع. فمنذ الحقبة السوفيتية، اعتمدت الهند بصورة أساسية على السلاح الروسي، ولا تزال أكثر من نصف ترسانتها العسكرية مستندة إلى تكنولوجيا روسية. ومع الحرب الأوكرانية وما ترتب عليها من عزلة غربية لروسيا، تحولت نيودلهي إلى أحد أبرز مستوردي النفط الروسي المخفّض السعر، مستفيدةً من هذه الفرصة لتعزيز أمنها في مجال الطاقة، وتخفيف الضغوط الداخلية الناجمة عن التضخم، وهذه العلاقة لا تعكس مجرد إرث تاريخي، بل براجماتية هندية ترى في موسكو شريكًا استراتيجيًا يوفر بدائل مهمة بعيدًا عن الضغوط الأمريكية والأوروبية، حتى وإن كانت نيودلهي حريصة على تنويع مصادرها في مجالي الدفاع والطاقة.

في المقابل، تبقى العلاقة مع الصين معضلة بنيوية بالنسبة للهند، فهي في آنٍ واحد شريك اقتصادي محوري وخصم جيوسياسي شرس. وقد أعادت أحداث “وادي غالوان” عام 2020 –التي شهدت مقتل عشرات الجنود في أعنف مواجهة بين الجانبين منذ عقود– التوتر العسكري إلى الواجهة وقوضت مستويات الثقة المتبادلة(). ومع ذلك، لم يؤدِ هذا التصعيد إلى وقف مسارات التعاون الاقتصادي أو تعطيل الانخراط المشترك في أطر إقليمية مثل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس. وفي هذا السياق، تعتمد نيودلهي مقاربة مزدوجة يمكن وصفها بـ”الردع مع الانخراط”، تقوم على تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات الحدودية من جهة، والحفاظ على قنوات تواصل دبلوماسية تتيح إدارة الأزمات وتفادي الانزلاق نحو مواجهة شاملة من جهة أخرى.

وقد تجسدت هذه البراجماتية في اللقاءات الثلاثية الأخيرة بين مودي وشي جين بينج وفلاديمير بوتين، والتي حملت دلالات مزدوجة؛ فهي من جهة إظهار رمزي لوحدة آسيوية في مواجهة الضغوط الغربية، ومن جهة أخرى رسالة إلى الولايات المتحدة وحلفائها بأن الهند ليست مقيدة بمحور واحد. غير أن هذا الحضور لا يعكس اصطفافًا نهائيًا بقدر ما يمثل أداة ضغط تفاوضية تستخدمها نيودلهي لتأكيد استقلاليتها وإبراز قدرتها على التحرك في فضاء متعدد المحاور. وبهذا تؤكد الهند أنها لاعب صاعد يسعى إلى موازنة الشراكات دون الوقوع في فخ التحالفات المغلقة.

الهند وتعددية المنصات الدولية

تُدرك الهند أن بناء نفوذها الدولي لا يمكن أن يتحقق عبر اصطفاف أحادي، بل من خلال الانخراط المتوازي في منصات متعددة تخدم مصالحها المتباينة. فعلى سبيل المثال، تمنح منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة “بريكس” نيودلهي فرصة لتعزيز حضورها في الجنوب العالمي، والتفاعل مع قوى آسيوية وأفريقية وقوى من أمريكا اللاتينية، تسعى بدورها إلى تقليص الاعتماد على الغرب. ومن خلال هذه الأطر، تسعى الهند إلى تكريس نفسها كصوت للدول النامية، وتوسيع شبكتها من الشراكات الاقتصادية والدبلوماسية بما يعزز مكانتها كقوة موازنة في النظام العالمي متعدد الأقطاب.

وفي هذا السياق، مثّل الحضور الهندي رفيع المستوي في قمة تيانجين بالصين خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2025 لحظة رمزية في مسار السياسة الخارجية الهندية، إذ اختارت نيودلهي المشاركة بحذر محسوب، مستفيدة من هذه المنصة لإعادة تأكيد استقلاليتها الاستراتيجية. فحضور رئيس الوزراء ناريندرا مودي لأول مرة منذ سبع سنوات في قمة صينية لم يكن مجرد خطوة بروتوكولية، بل إشارة مقصودة إلى أن الهند لا ترغب في الانكفاء ضمن محور غربي ضيق، خصوصًا بعد أن أثرت السياسات الحمائية الأمريكية في ثقتها بواشنطن. وبذلك، جسدت نيودلهي نهج “التحوط الاستراتيجي” القائم على الانفتاح على كل القوى دون الارتهان لأي منها. من خلال هذه المنصات، تعزز نيودلهي شبكاتها الدبلوماسية والاقتصادية، وتكرس نفسها كقوة توازن، قادرة على التوفيق بين متطلبات التنمية المحلية وحاجتها إلى موقع فاعل في إعادة تشكيل النظام الدولي.

في المقابل، تواصل الهند انخراطها في إطار تحالف “كواد” الذي يضم الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، إلى جانب مشاركتها في الترتيبات البحرية بالمحيطين الهندي والهادئ. ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا الانخراط في مواجهة التمدد الصيني في الممرات البحرية الحيوية وضمان حرية الملاحة التي تُعد شريانًا أساسيًا لاقتصادها. غير أنّ نيودلهي تحرص على ضبط حدود هذا التعاون، إذ ترفض تحويل “كواد” إلى نسخة آسيوية من حلف الناتو، مؤكدة أن مشاركتها تندرج ضمن منطق “الدفاع التوازني” لا “الهجوم التحالفي”، بما يسمح لها بالحفاظ على مسافة آمنة من أي التزامات عسكرية ملزمة قد تقيّد استقلال قرارها الاستراتيجي

وهذا الانخراط المتعدد يكشف عن صورة جديدة للهند. وبأنها قوة تسعى لإدارة التناقضات العالمية بدلًا من الارتهان لها. فهي شريك في مؤسسات تقودها بكين وموسكو، وفاعل في ترتيبات يقودها الغرب، من دون أن تفقد هويتها المستقلة. وبهذا النهج، تطرح نيودلهي نفسها كقطب صاعد يتقن لعبة التوازن بين المحاور، ويستثمر التنوع الاستراتيجي لتعظيم مكاسبه، دون أن يتحول إلى تابع أو لاعب ثانوي في مشهد دولي يتجه بخطى متسارعة نحو التعددية القطبية.

في الأخير، تكشف التجربة الهندية خلال الأعوام الأخيرة عن إدراك متزايد بأن موقعها في النظام الدولي لا يمكن أن يُبنى على رهان أحادي، سواء مع واشنطن أو موسكو أو بكين، بل على صياغة معادلة دقيقة توازن بين الاستقلالية الاستراتيجية والانخراط المتعدد. فقد شكّل التوتر التجاري مع الولايات المتحدة والرسوم الحمائية التي فرضتها إدارة ترامب اختبارًا مبكرًا أظهر أن الشراكة مع الغرب، مهما بدت واعدة، لا تكفي وحدها لضمان المصالح الهندية، وأن البحث عن بدائل أضحى ضرورة استراتيجية. وفي المقابل، فإن تعزيز الروابط مع روسيا والانفتاح الحذر على الصين، إلى جانب الحضور المتوازي في منصات “بريكس” و”شنغهاي” و”كواد”، يجسد براجماتية هندية تسعى لتعظيم المكاسب وتحييد المخاطر.

ومع ذلك، فإن التحدي الحقيقي أمام نيودلهي يكمن في تحويل هذا التنوع المرن إلى قاعدة قوة مؤسسية راسخة تستند إلى اقتصاد صلب وقدرات ذاتية متطورة، بما يعزز مكانتها كقطب فاعل في النظام العالمي المتعدد الأقطاب. وفي خضم هذه التحولات، بدت تغريدة ترامب الأخيرة في 10 سبتمبر –حين أكد أنه “سيبقى صديقًا لمودي” وأن المفاوضات التجارية مستمرة– بمثابة محاولة لتهدئة الأجواء أكثر من كونها إشارة لعودة الثقة. وهو ما يعكس بدوره أن مستقبل العلاقات الهندية–الأمريكية سيظل مرهونًا بقدرة الطرفين على تجاوز لحظات الاضطراب التكتيكي، وتحويل الشراكة إلى إطار استراتيجي أكثر توازنًا واستدامة.

باحث أول بوحدة الدراسات الأسيوية