تُعيد الانتفاضات الشعبية في الجزائر والسودان، التي أجبرت رئيسي البلدين على مغادرة السلطة، خلال شهر أبريل 2019؛ التساؤل مجددًا على الساحتين السياسية والبحثية، حول: لماذا تضعف عملية توقّع التغيرات الكبرى في المنطقة العربية، برغم أن نذرها وشواهدها كانت تقترب وتتجمع -سواء زمانيًّا أو مكانيًّا- في الحالتين، ما كان يشي بأن اشتعالًا احتجاجيًّا واسعًا قد يندلع في أية لحظة، وقد يستعصي على الإطفاء؟

ففي الوقت الذي شكلت فيه ثورات 2011 مفاجأة لمنطقتنا، حيث أحدثت -آنذاك- انكشافًا لمدى تماسك دول وأنظمة حاكمة استمرت في السلطة لعقود طويلة؛ فإن الأمور في السودان والجزائر، تبدو نسبيًّا مختلفة، ذلك أن عنصر المفاجأة هنا لم يكن حادًّا، لاعتبارين أساسيين: الأول، أن البلدين عرفا طيلة السنوات الماضية مسارات احتجاجية (جزئية، مناطقية، مهنية) كان بعضها عنيفًا. والثاني، أنه قد أتيح لهما خبرات من بلدان مجاورة عرفت ثورات شعبية، مثل مصر وتونس وليبيا في 2011.

من ثمّ، كان من المفترض أن تتعلم أنظمة البلدين، سواء مما يعتمل داخلها أو من دروس الآخرين، لتعمل على معالجة أزمات متراكمة، كتداول السلطة، والفقر، والبطالة، والتهميش، والفساد، وغيرها، لا سيما مع غلبة الشريحة الشبابية على هيكلها السكاني، وبالتالي، قد ترتفع لديها معدلات القابلية للغضب، ومن ثم تزايد احتمالات نشوب شرارات احتجاجية تتحول إلى انتفاضات عارمة.

هنا، تجدر الإشارة إلى أن ما نقصده بالتوقع للأحداث الكبرى، يعني تحديد أي الاتجاهات والمسارات المستقبلية الأكثر رجوحًا لأحداث أو معطيات راهنة في الواقع، خاصة في الأمد القصير، بحيث يتم على أساسها اتخاذ إجراءات استباقية سريعة لاحتواء الأزمات المحتمل حدوثها، وهو أمر بات ضروريًّا في منطقتنا العربية، كونها تعرف منذ عام 2011 تغيرات متسارعة ومتلاحقة ومفاجئة تتداخل فيها عوامل الداخل والخارج.

ويقتضي التوقع توافر معلومات دقيقة وشاملة حول أحداث بعينها، فضلًا عن نماذج تحليلية (كمية وكيفية) تفسر مقدمات الأحداث وتفاعلاتها، والعوامل والأوزان النسبية الأكثر تأثيرًا فيها. إضافة إلى أهمية الخبرة المعرفية، ومهارات التخيل التحليلي التي تُساعد على ربط مقدمات الأحداث وخلفياتها، وأنماطها السلوكية، وما قد تئول إليه مستقبلًا.

تصورات إدراكية جامدة

غير أنّ عملية التوقع تواجه عادةً عوائق تَحُدُّ من فاعليتها، أو اتجاهها صوب الهدف المبتغى منها، خاصة أننا نتعامل مع ظاهرة إنسانية معقدة التفاصيل والعوامل المؤثرة عليها، ويصعب القطع ببناء أحكام يقينية بشأن تطوراتها المستقبلية. ولكثرة تلك العوائق، ستقتصر هذه الورقة على بعض منها، على سبيل المثال لا الحصر، مع التطبيق على حالتي السودان والجزائر.

أحد العوائق البارزة التي تَحُدُّ من فعالية التوقعات بنشوب أحداث وتغيرات كبرى، يتمثل في هيمنة “الجمود الإدراكي” على أنماط التفكير السائدة، سواء لدى السياسيين أو الخبراء في منطقتنا العربية، بخلاف عدم الانفتاح على طرق وأساليب مبتكرة لفهم سياقات الأحداث. وقد يقود ذلك الجمود إلى بروز عقليات “السيطرة الكاملة” التي تملك نوعًا من الثقة المفرطة، بما يعزلها عن رؤية الواقع، وما يطرأ عليه من تغيرات. تجد ذلك مثلًا عندما يستبعد أحد السياسيين السودانيين (علي عثمان طه، النائب السابق للرئيس السوداني) تدخل الجيش لإنفاذ إرادة الشارع، في مقابلة له مع فضائية سودانية في يناير 2019، بعد أسابيع من تفجر الاحتجاجات، معتبرًا أن من يفكر في ذلك “واهم”.

وتتشكل حالة جمود التصورات والمدركات، سواء للأفراد أو الجماعات بالأساس، من الارتكان للشواهد السابقة، أو النماذج التفسيرية الجاهزة التي استُخدمت لفهم أحداث الماضي، واعتبارها قياسًا أو محدِّدًا يمكن على أساسه توقع ما قد يحدث في المستقبل. ومثال على ذلك، أنه إن استطاع نظام سياسي ما احتواء احتجاجات متكررة، عبر قوات الأمن، أو قرارات اقتصادية، أو إصلاحات سياسية مسيطر عليها؛ فقد يستقر في مُدْرَكات القائمين عليه، أن الأساليب ذاتها قد تصلح لمجابهة كل احتجاج قادم في المستقبل، بما يوقعه في مأزق تجاهل التغيرات المفاجِئة، أو حتى تغيرات أخرى كانت موجودة طوال الوقت دون أن يتحسب لتأثيراتها التراكمية.

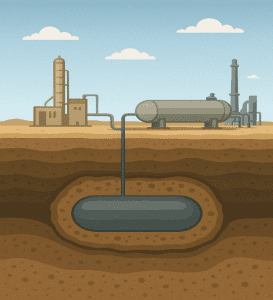

في السودان، نجح نظام “البشير” في احتواء احتجاجات سبتمبر 2013 ضد رفع أسعار الوقود، والتي أسفرت -آنذاك- عن عشرات القتلى، ثم احتجاجات أخرى أخذت أشكالًا من العصيان والإضرابات في عامي 2016. وربما بعث ذلك الأمر بتصورات مغلوطة، حول إمكانه السيطرة على الاحتجاجات التي نشبت في 19 ديسمبر 2018، بسبب رفع الحكومة أسعارَ الخبز ثلاثة أضعاف. لكن ذلك لم يحدث، فالاحتجاجات تدحرجت، لتتسع وتتصاعد حدتها في الأشهر الأولى من عام 2019، لتُغير طبيعة البيئة الاحتجاجية هذه المرة، سواء على صعيد قدرة النظام على الاستجابة للضغط الاحتجاجي، أو بلوغ المتظاهرين مستوى من الصمود والتحالفات الواسعة والفعالة لمواجهة القمع الأمني. وبالنسبة للنظام السوداني، فمنذ أن فَقَدَ غالبية إنتاجه النفطي مع انفصال الجنوب في 2011، بدا غير قادر مع مرور السنين على الاستمرار في سياسات الدعم الحكومي، ومن ثم سعى إلى تقليصه تدريجيًّا، دون أن تنجح إصلاحاته، في وقت تدهورت فيه قيمة العملة وارتفع التضخم ليصل إلى 70%، ما خلق استياء معيشيًّا عامًّا في هذا البلد.

قد يكون صحيحًا أن قدرة النظام السوداني كانت طيلة الوقت متدهورة اقتصاديًّا بالفعل دون أن يسفر عن ذلك خلع “البشير” من قبل الجيش، كما جرى في 11 أبريل 2019، خاصة إذا ما أُضيف لذلك خضوع النظام لعقوبات تجارية أمريكية بين عامي 1997 و2017، ودخوله في صراعات مسلحة في دارفور في 2003، والنيل الأزرق وجنوب كردفان بعد 2011.

لكن هنا قد تحدث عوامل مفاجِئة ومتزامنة مع تراكم ضعف القدرة الاستجابية، لتطيح بالنظام ذاته، ومن ثم وقعت حالةٌ من الانكشاف الحاد (تفكك تحالفات السلطة، وتباين مواقفها)، وهو ما تجلى عندما انقسمت النخبة والمؤسسات العسكرية حول التعامل مع احتجاجات ديسمبر 2018، على عكس ما جرى مثلًا إبان احتجاجات 2013. ووضح ذلك في السادس من أبريل 2019 (ذكرى سقوط نظام “نميري” في ثورة 1985)، عندما حمى الجيش المتظاهرين من هجمات قوى الأمن والاستخبارات أمام مقر وزارة الدفاع، كما رفضت قوات الدعم السريع التدخل ضد المحتجين.

بالمثل، وإن اختلفت بالطبع الملابسات؛ فإن اتساع الاحتجاجات الجزائرية منذ انطلاقها في فبراير 2019 غيّر موقف الجيش الذي كان حذرًا في البداية تجاهها بسبب تحالفه مع “بوتفليقة”، لكن خطاباته ومواقفه تطورت لاحقًا باتجاه دعم مطالب الشارع عبر الضغط لتفعيل المادة 102 من الدستور المتعلقة بشغور المنصب الرئاسي لأسباب صحية، ما جعل “بوتفليقة” أو بالأحرى حلفاءه في الرئاسة لا يجدون سوى الاستقالة مخرجًا للأزمة في الثاني من أبريل 2019.

لقد شكّل ضغط الجيش -كونه اللاعب الأكثر حسمًا في السياسة الجزائرية منذ الاستقلال- عاملًا خاصمًا من قدرة ومهارات النظام التي عُرف بها بعد 2011، في استيعاب الاحتجاجات عبر المزاوجة بين التسكين الاقتصادي (الإعانات ورفع الأجور وغيرها) والإصلاحات السياسية، والتعاطي الآمن الهادئ والمحترف مع المتظاهرين (احتواء الاحتجاجات دون دماء). فعلى الرغم من أن الجزائر قد شهدت 12 ألف احتجاج على مدار عام 2017، و6 آلاف مثلها في النصف الأول من 2018، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ فإن ذلك لم يؤدِّ إلى انتفاضة عارمة.

لكن التغير المفاجئ هنا، أن ضغط الجيش الجزائري مع انتفاضة أبريل 2019، تزامن أيضًا مع تراجع القدرة الاستجابية للنظام، والذي كان قد اضطر إلى اللجوء لسياسات اقتصادية تقشفية إثر انخفاض أسعار النفط خلال 2014، ما أدى إلى تراجع الأحوال المعيشية، خاصة مع تدهور الدينار الجزائري، وانخفاض الاحتياطي النقدي إلى قرابة النصف تقريبًا في 2018.

إذن، فهيمنة تصورات معينة أو جامدة لدى السياسيين أو الخبراء قد تؤدي إلى إغفال تغيرات وعوامل مفاجئة عند توقع الأحداث والتغيرات الكبرى، من قبيل مواقف حلفاء النظام، ومدى تماسكهم وقت الأزمة وتصاعدها، أو طبيعة السياقات التي تجري فيها الأحداث.

أحداث متشابهة ونتائج مختلفة

تزداد عملية توقع التغيرات الكبرى تعقيدًا أكثر بسبب تشابه مقدمات أحداث معينة دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى نتائج متماثلة في المستقبل. فمثلًا، فإن الشرارة الاحتجاجية في تونس التي أوقدت ثورتها ضد نظام “بن علي” في عام 2011، بدأت بالأساس مع إحراق بائع متجول لنفسه في ولاية سيدي بوزيد، ما جرّ خلفه غضب المهمشين اقتصاديًّا واجتماعيًّا. لكنّ المفارقة أن الواقعة ذاتها تكررت في أكثر من بلد عربي، ومنها الجزائر ذاتها في السنوات الماضية، دون أن تسفر عن انتفاضات شعبية، ما يجعل إمكانية توقع أن تتحول أحداث صغيرة مفاجئة في وقت قصير إلى تأثيرات كبيرة (البجعة السوداء وفقًا لنسيم طالب) أمرًا ليس باليسير، خاصة أن حياتنا اليومية بالأساس مليئة بالكثير من الأحداث المفاجِئة التي قد تسفر أو لا تسفر عن نقاط تحول كبرى، أو انتشار حالة عدوى بين جماهير لديها غضب، سواء أكان كامنًا أو ظاهرًا، وهو الأمر الذي يجعل الرهان أكثر على سياسات تُسهم في بناء قابلية مجتمعية لعدم تحول الأحداث الصغيرة والمفاجئة إلى تغييرات كبرى عبر حلول جذرية لا تسكينية مؤقتة.

ثمة وجه آخر لفخ الملابسات المتشابهة، فقد يتوقع صناع القرار أو الخبراء رَدَّ فعلٍ معيّنًا من الناس إزاء قرارات أو سياسات معينة، استنادًا إلى تصورات محددة حول ذاكرة المجتمعات وسلوكياتها في الماضي. فعلى سبيل المثال، يبدو أن التحالفات الحاكمة في الجزائر راهنت على أن الذاكرة الجمعية حول العشرية الدامية في التسعينيات، بخلاف فوضى ما بعد الثورات؛ قد تمثل كابحًا لرفض الجزائريين ترشحَ “بوتفليقة” لعهدة خامسة في 2019، وهو مريض على كرسي متحرك، قياسًا بقبولهم ذلك الأمر عند ترشحه لفترة رابعة في 2014 (رئيس الوزراء السابق “أحمد أويحيى” مثلًا حذر الجزائريين في فبراير 2019 من مصير سوريا إبان احتجاجاتهم على ترشح “بوتفليقة” لعهدة خامسة).

لكن ذلك الرهان لم يتحقق لعدة اعتبارات تؤشر في حد ذاتها على معضلات التوقع. أولها، أن ترشح “بوتفليقة” للمرة الثانية برغم مرضه، ربما شكّل على الأرجح تماديًا في “إهانة” الجزائريين، فالناس -سواء أكانوا أفرادًا أم جماعات- قد يصمتون على الإهانة في البداية، لكن مع تكرارها والإيغال فيها قد تختلف استجابتهم، ويردون بعنف وغضب. ولعل الفترة ما بين 2013 (عندما أصيب “بوتفليقة” بجلطة دماغية) و2019 شهدت مؤشرات على تزايد “الاستخفاف” بعقول الجزائريين، فلا “بوتفليقة” كان يخرج لمخاطبة الناس، ولا التحالفات الحاكمة ترغب في الاستجابة لمطالب المعارضة بتفعيل المادة المتعلقة بالشغور الرئاسي لأسباب صحية.

وثانيها، أن الشبان الجزائريين بعمر 20 عامًا لم يروا أساسًا في حياتهم سوى “بوتفليقة” منذ عام 1999. صحيح أن الرجل نجح في العبور بالجزائر من فترة العشرية السوداء إلى مرحلة الوئام الوطني، لكن كلما بعدت الأحداث عن الذاكرة الجمعية تقل أحيانًا حدة تأثيراتها. في المقابل، كانت ذاكرة أولئك الشباب مشحونة أكثر بأزمات البطالة والفقر وتدهور أوضاع البلاد الاقتصادية وروايات الفساد الرائجة عن رجال الأعمال المتحالفين مع نظام “بوتفليقة”، أو ثورات المنطقة العربية في 2011، أو حتى ما جرى من احتجاجات السودان في ديسمبر 2018، ومن قبلها احتجاجات “السترات الصفر” في باريس في نوفمبر من العام نفسه، بحكم المقارنة العابرة للحدود، وكون الجالية الجزائرية الأكبر عددًا بين الجاليات العربية في فرنسا.

ثالثها، أن ثمة انفصالًا وفجوة إدراكية بين تطلعات متزايدة لجيلٍ جزائري شاب يسعى لشرعية تستند على تداول السلطة، والإنجاز الاقتصادي-الاجتماعي، وتجاوز اختلال النموذج التنموي المركزي الذي همّش المناطق الطرفية، وجيلٍ آخر تجاوز السبعين من عمره، ولا يزال يحكم البلاد، بشرعية حرب التحرير الجزائرية في الفترة ما بين 1954 و1962.

بدورها، فإن فجوات الشرعية تجلت في السودان بصورة مختلفة، ذلك أن محاولة نظام “البشير” توظيف العامل الأيديولوجي الإسلامي، وكذا مهارته في التنقل بين المحاور الإقليمية المتناقضة لدعم سلطته وتوفير موارد تبقيه فيها، قد أفلحت لبعض الوقت، ولكن ليس كل الوقت، حيث تعرضت تلك الشرعية للانكشاف والتآكل المستمر بسبب غياب سياسات عادلة، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، واستفادة تحالفات من الإسلاميين من حزب المؤتمر الوطني ورجال الأعمال وقوى الأمن من الأوضاع الراهنة.

لذلك، شكلت لحظة سقوط “البشير” تعبيرًا مضافًا عن تآكل شرعية النماذج الإسلامية في الحكم، سيّما وأنه سبق ذلك قبل ست سنوات خروج المصريين ضد حكم الإخوان في ثورة 2013، ناهيك عن تصاعد الإرهاب وارتباطه بجماعات متطرفة، مثل “داعش” و”القاعدة” وغيرها، توظف الشعارات الدينية وتهدد أمن الدول.

حسابات الخوف والعائد

إذا كانت أية عملية توقع تتنبأ بتطور مستقبلي، تنطلق بالأساس من فرضية الرشادة العقلانية، أي تحكيم حسابات العائد والكلفة عند مراقبة سلوك الظواهر الإنسانية؛ إلا أنه يبدو أن ذلك قد يُمثل مأزقًا في حد ذاته. فإذا كانت الثورات تستهدف تغيير حياة الناس إلى الأفضل، فإنه ما لم يحدث ذلك فقد يتراجع الطلب عليها لصالح تأمين احتياجات أخرى، سواء أكانت أمنية أم اقتصادية واجتماعية. ذلك المنطق قد يُفسر نسبيًّا تراجع الطلب على الثورات أو التغيير عبر الشارع بعدما شهدت المراحل الانتقالية لثورات في دول، مثل ليبيا وسوريا واليمن، حالة من الفوضى، والحروب الأهلية، والإرهاب، وتهديد بنية الدولة الوطنية.

استُخدم ذلك المنطق في بناء “السردية السياسية” الداعمة لفوز “بوتفليقة” بعهدة رابعة في 2014، أو حتى ترشحه لعهدة خامسة، وكذلك أيضًا عندما فاز “البشير” بمنصب الرئاسة مجددًا في 2015. لكن المعضلة التي تنشب هنا أن المعادلة التي أُقيمت عليها تلك السردية قد يختلّ عُنصراها (خوف الناس من كلفة التغيير عبر الشارع، وعوائد استمرار الوضع الراهن) إذا لم يستطع النظام تأمين الاحتياجات الاقتصادية، وهو أمر تعرّض للانكشاف نسبيًّا ما بين تاريخ آخر فوز لـ”بوتفليقة” و”البشير” بمنصبيهما الرئاسي، وعام 2019 التي نشبت فيها الانتفاضات الشعبية، حيث بدا التغيير مفضلًا على صيغة استمرار الأوضاع الراهنة.

لكن من المهم إدراك أن مغادرة “البشير” أو “بوتفليقة” للسلطة قد لا تعني عودة تلك المعادلة إلى توازنها، قياسًا على ما جرى في مصر وتونس وسوريا واليمن من تراجعات اقتصادية ومعيشية حادة في السنوات الأولى التي تلت ثورات 2011، وهو ما جعل البعض يرى أن خروج الناس ضد الأنظمة الحاكمة قد ينطوي أحيانًا على حسابات عاطفية ومشاعر غضب -عادة ما تنتاب الحشود الجماهيرية- أكثر منها حسابات عقلانية تتعلق بالكلفة والعائد من التغيير المنتظر. وبغض النظر عن مدى دقة ذلك من عدمه، أو حتى الجدل حوله؛ فإن تداخل أنماط الحسابات العقلانية وغير العقلانية للجمهور إبان الاحتجاجات قد يمثل أحد الأوجه الصعبة لتوقع ما إذا كان احتجاجٌ صغيرٌ سوف يتحول إلى انتفاضة كبرى من عدمه.

معضلة الخصوصية والاختزان

تنشأ أيضًا إبّان عمليات التوقع إشكالية استدلالات الخصوصية كجزء من محاولة العوامل المحددة للتنبؤ بأن مجتمعًا ما قد يُقدِمُ على تغيير كبير، وآخر قد لا يفعل ذلك. وراجت تلك الفكرة لتفسير إفلات كلٍّ من السودان والجزائر من موجة الثورات في 2011، إذ اتجهت بعض التحليلات -آنذاك- إلى أن البلدين يملكان خصوصيات سياسية وجغرافية وتاريخية لعبت دورًا في استثناءيهما من هذه الموجة، من قبيل القدرة على المناورة السياسية، والاحتواء الناعم تارة أو الصلب تارة أخرى لمطالب الشارع، كما أنهما شهدا دورات تغيير سياسي كبيرة دون أن تؤتي ثمارها المرجوة. لكن ذلك المنطق -على أهميته- قد يمثل أحيانًا عائقًا يحول دون توقع ما جرى في السودان والجزائر لعدة عوامل رئيسية:

أولًا: أن الرهان المتزايد على الخصوصية قد يؤدي إلى تقزيم أثر العوامل الأخرى العابرة للحدود، والتي تتجلى في الانفتاح المجتمعي على تجارب المنطقة والعالم، مع إتاحة ثورة الاتصالات والمعلومات لأدوات انتشار الوعي الجمعي دون القدرة على السيطرة عليها كاملًا. ولوحظ في انتفاضات السودان والجزائر أنهما استدمجتا خبرات ودروسًا احتجاجية جرت في المنطقة وخارجها، حيث اتسمت الاحتجاجات بحجم أكبر للمحتجين (منطق المليونيات)، وانضمام تيارات سياسية وشرائح اجتماعية متنوعة، فضلًا عن التمسك بمطالب رحيل النظام لفترة زمنية أطول، بخلاف التركيز على سياقات مكانية للتظاهر تكتسب دلالة سياسية رمزية (ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائر، مقر الاعتصام أمام وزارة الدفاع السودانية). إضافة إلى إصرار المتظاهرين على رحيل رأس النظام وشبكاته المتحالفة، كما جرى في استقالة وزير الدفاع “عوض بن عوف” الذي تولى رئاسة المجلس العسكري بعد يوم واحد من خلع “البشير”، ليحل مكانه في رئاسة المجلس “عبدالفتاح البرهان”، وكذلك رفض الجزائريين استمرار رموز من نظام “بوتفليقة” في إدارة المرحلة الانتقالية بعد استقالته.

ثانيًا: أن منطق الخصوصية قد يتجاهل أحيانًا عامل الاختزان المجتمعي لإرث القدرة على التغيير، والذي يظهر إلى السطح إذا انهارت الثقة كليًّا في إمكانية إصلاح الأنظمة الحاكمة للأوضاع الراهنة، فعندها تتحول المطالب الاقتصادية-الاجتماعية إلى مطالبات برحيل النظام. فالسودان مثلًا لديه إرث من القدرة على التغيير، حيث مر بدورات من الحكم العسكري والديمقراطي منذ استقلاله في عام 1956 (ثورة ضد حكم “عبود” في عام 1964، وأخرى ضد “جعفر نميري” في 1985).

وبرغم أن السودان خضع لانفصال الجنوب، فضلًا عن تمردات مسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، ما كان يوحي بصعوبة وجود تيار شعبي سائد يخرج للشارع لإسقاط “البشير”؛ إلا أن تراكم الضغوط الاقتصادية على المواطنين أنتج نوعًا من تحالف المضارين. إذ لوحظ أن الاحتجاجات السودانية على رفع الخبز في ديسمبر 2018، تحركت في بدايتها من خارج العاصمة في بورتسودان شرقًا، وعطبرة شمالًا، حيث المناطق الأكثر فقرًا، ثم انتقلت إلى الخرطوم، حيث الطبقات الوسطى المشكلة من المهنيين والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات وغيرهم، والذين تآكلت قدراتهم في مرحلة ما بعد فقدان النظام غالبية إيراداته النفطية في 2011، وهو ما أعطى زخمًا لصعود تجمع المهنيين، كقيادة جماعية للانتفاضة السودانية، وهو أمر ليس جديدًا، إذ سبق أن لعبت الجمعيات المهنية أدوارًا مؤثرة خلال ثورتي 1964 و1985.

يظلّ أن ما سبق ليس إلا محاولة اجتهادية وجدلية لفهم بعض وليس كل العوائق أمام عملية توقع الأحداث الكبرى، كما في حالتي السودان والجزائر، ما يستدعي إعادة التفكير في منطقتنا العربية تحسين تلك القدرة التنبؤية، عبر توسيع البحوث الميدانية القادرة على فهم باطن المجتمعات أكثر مما يجري على سطحها، فضلًا عن بناء نماذج تفسيرية مناسبة لتوقع مدى إمكان تطور ظواهر احتجاجية قد تكون جزئية أو مناطقية أو محدودة إلى انتفاضات شعبية تحدث تأثيرات كبيرة في المنطقة العربية.